一、监测目的与技术要求

为了解高支模系统的变形情况,确保安全及指导施工的目的,在结构转换层施工过程中,须委托有观测资质的检测站对高支模支顶系统进行变形监测。监测对象以钢支撑立杆竖向位移为主,着重了解钢支撑立杆垂直方向的变形情况,也适当选择观测受力较大的主龙骨的下沉量:

本工程监测的目的主要有:

l 通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;

l 通过监测及时发现支撑结构在施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对建(构)筑物影响的目的;

l 通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个支撑在浇筑过程能始终处于安全、可控的范畴内;

l 将现场监测结果反馈设计单位,使设计能根据现场工况发展,进一步优化方案,达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的;

二、监测意义

随着经济社会的持续快速发展和建筑科学技术的日益进步,高大支模的应用越来越普遍,建筑物的支撑体系愈加高大、复杂,安全风险也越来越高。

高支模坍塌事故的发生往往具有突然性,安全事故发生时间普遍很短,从出现危险征兆到事故发生通常只有数分钟的时间。加上高支模本身具有的高空间、大跨度等特点,导致高支模安全事故一旦发生,往往造成重大人员伤亡和巨大的经济损失。

通过高支模系统监测,可以实时掌握支撑系统的安全状态,及时发现安全隐患,避免事故的发生。同时,监测数据还可以为施工单位提供参考依据,优化施工方案和管理措施,提高施工质量和安全水平。此外,高支模系统监测还可以为政府部门提供监管依据,确保建筑工程的安全和质量。

三、设计基本原则

1、系统性原则

1) 所设计的监测项目有机结合,并形成有效四维空间,测试的数据相互能进行校核;

2) 运用、发挥系统功效对工程进行全方位、立体监测,确保所测数据的准确、及时;

3) 在施工工程中进行连续监测,确保数据的连续性;

4) 利用系统功效减少监测点布设,节约成本。

2、可靠性原则

1) 设计中采用的监测手段是已基本成熟的方法;

2) 监测中使用的监测仪器、元件均通过计量标定且在有效期内;

3) 在设计中对布设的测点进行保护设计。

3、与结构设计相结合原则

1) 对结构设计中使用的关键参数进行监测,达到进一步优化设计的目的;

2) 对结构设计中,在专家审查会上有争议的方法、原理所涉及的受力部位及受力内容进行监测,作为反演分析的依据;

3) 依据设计计算情况,确定围护结构及支撑系统的报警值;

4) 依据业主、设计单位提出的具体要求进行针对性布点。

4、关键部位优先、兼顾全面的原则

1) 对支撑系统中相当敏感的区域加密测点数和项目,进行重点监测;

2) 除关键部位优先布设测点外,在系统性的基础上均匀布设监测点。

5、与施工相结合原则

1) 结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施;

2) 结合施工实际调整监测点的布设位置,尽量减少对施工质量的影响;

3) 结合施工实际确定测试频率。

6、经济合理原则

1) 监测方法的选择,在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法;

2) 监测元件的选择,在确保可靠的基础上择优选择国产及进口之仪器设备;

四、设计依据

1) 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007;

2) 《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》粤建监字[1998]027号文;

3) 《工程测量规范》GB 50026-2007;

4) 本项目设计图纸要求;

5) 国家及地方政府建设主管部门的有关规定。

五、监测项目内容

本工程施工监测根据设计图纸和规范要求,采用多种监测方法对高支模变形进行监测。各监测项目和对象详见下表。

设备技术指标

监测项 | 设备名称 | 设备型号 | 技术指标 | 设备图片 |

支架水平位移监测 | 拉线式位移计 | DCE0560L | 线性度:±0.3FS;±0.1%FS; 重复性:±0.02%FS; 拉力:<600g |

|

立杆轴力监测 | 振弦式钢支撑轴压计 | MCE0170 | 测量范围:500、600、800、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000KN; 分辨力:≤0.06%FS; 综合误差:≤2.0 %FS; 工作温度:-35℃~+85℃(可定制) |

|

立杆倾斜监测 | 无线倾角仪 | GZM6010 | 测量范围:±90°; 分辨率:0.001; 绝对精度:0.005(<15°); 防水等级:IP67 |

|

模板沉降监测 | 激光测距仪 | DCE0580J | 分辨率:0.1mm; 重复性:±0.5mm; 工作温度:0~50℃(可定制); 存储温度:-20~70℃; |

|

安全监测 | 声光报警器 | GZM6030 | 最大功耗:5W; 额定工作电流:270mA; 发光模式:旋转频闪; 音量:≥85dB |

|

六.监测方法与技术要点

1.支撑水平位移

1.1 测点布置

沿高大支模区域,即钢管立杆和横杆处布置,根据设计图纸和规范要求,点数暂定为48个,并根据现场实际情况间距作适当调整。详细位置见“监测布置平面图”。

1.2 监测方法

在远离施工影响范围以外的地方建立三个可靠的基准点;监测过程中要定期检查控制点的稳定性。

以工作基点、后视点的连线为基线方向,建立极坐标系。监测时把全站仪置于工作基点上,测出其坐标。比较前后两次坐标变化量,可得出测点水平位移。

平差计算:观测数据可利用“南方平差易”进行严密平差,取得控制点的坐标数据。

本项目监测根据现场情况采用了小角度法和极坐标法,具体方法如下:

1)基准网联测

为了保证数据的有效性,控制点须定期进行联测,精度应满足《建筑变形测量规范》二级导线测量技术的要求,若不能满足前者要求,也可根据现场情况建立独立的监测控制网。

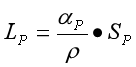

2)极坐标法

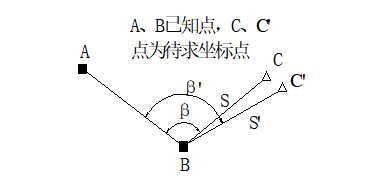

极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。如图:

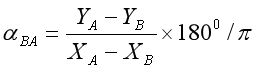

测定待求点C坐标时,先计算已知点A、B的方位角

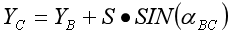

测定角度β和边长BC,根据公式

计算BC方位角:

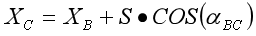

计算C点坐标:

3)小角度法

小角度法主要用于水平位移变形点的观测。是利用全站仪或经纬仪精确测出基准线与置镜点到观测点视线之间的微小角度,并按下式计算偏离值:

1.3 监测仪器

日本索佳SET210K全站仪,标称精度:测角2”,测距2+2ppm。

2 .支撑竖向位移

2.1 测点布置

沿高大支模区域,即钢管立杆和横杆处布置,根据设计图纸和规范要求,,点数暂定为48个,并根据现场实际情况间距作适当调整。详细位置见“监测布置平面图”。

2.2 监测方法

埋设:水准基准点埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石或墙脚、墙柱上标志。

由于本工程的监测点采用了固定反射片观测点,因此本工程采用三角高程自由设站法观测竖向位移变化。

1)电磁波测距三角高程测量自由设站法

如下图,将全站仪像水准仪一样任意置点,而不是将它置在已知高程点上,所以不需要量取仪器高与测站对中,可求出观测点高程,从而可计算出每一次的变化量。假设A点高程已知,B点高程为未知:

如图所示,设A,B为高度不同的两点。已知A点高程HA,只要知道A点对B点的高差HAB即可由HB=HA+HAB得到B点的高程HB。

图中:D前(后)--仪器目镜与 前视(B点)/ 后视(A点)间的水平距离;

α-----------仪器目镜与A点的垂直角;

β-----------仪器目镜与B点的垂直角;

H前(后)--仪器目镜与 前视(B点)/ 后视(A点)的高差;

HA--------------------A点高程;

HB--------------------B点高程。;

HAB-------------------基准点A与观测点B之间的高差;

所以,由上述可知, 计算公式为:

H后= D后*tanα;

H前= D前*tanβ;

HAB= H前- H后;

已知HB=HA+HAB即 :

HB= HA+ D前*tanβ- D后*tanα

可知,上述公式即为观测点高程计算公式。

3 监测仪器

使用日本索佳SET210K全站仪,标称精度:测角2”,测距2+2ppm。

七.监测频率与资料整理提交

1。监测初始值测定

为取得基准数据,各观测点在施工前,随施工进度及时设置,并及时测得初始值,观测次数不少于2次,直至稳定后作为动态观测的初始测值。

测量基准点在施工前埋设,经观测确定其已稳定时方才投入使用。稳定标准为间隔一周的两次观测值不超过2倍观测点精度。基准点不少于3个,并设在施工影响范围外。施工期间定期联测以检验其稳定性。并采用有效保护措施,保证其在整个施工期间的正常使用。

2。监测频率

根据工况合理安排监测时间间隔,做到既经济又安全。根据以往同类工程的经验,拟定监测频率为见下表 (最终监测频率须与设计、总包、业主、监理关部门协商确定)。

监测内容 | 监测频率 | |||

浇筑前 | 浇筑期间 | 浇筑完成后 | 备注 | |

支撑水平位移 | 3次 | 30分钟/次(约12次) | 1小时/次(至稳定约2次) | 浇筑完成后的监测时段需2小时 |

支撑竖向位移 | 3次 | 30分钟/次(约8次) | 1小时/次(至稳定约2次) | |

说明:

1、现场监测将采用定时观测与跟踪观察相结合的方法进行。

2、监测频率可根据监测数据变化大小进行适当调整。

3、监测数据有突变时,监测频率加密。

4、各监测项目的开展、监测范围的扩展,随施工进度不断推进。

3。报警指标

监测报警指标一般以总变化量和变化速率两个量控制,累计变化量的报警指标一般不宜超过设计限值。本工程报警指标初步拟定为(须得到有关单位的确认):

监测项目 | 报警值(mm) | 控制值(mm) |

支架水平位移 | 5 | 8 |

支架竖向位移 | 8 | 10 |

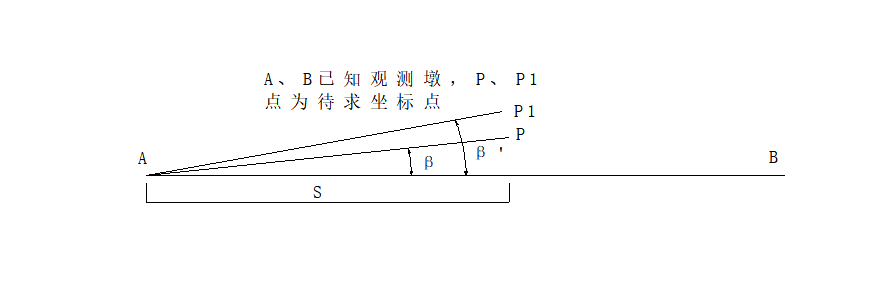

4。资料整理、提交及流程

在现场设立微机数据处理系统,进行实时处理。每次观察数据经检查无误后送入微机,经过专用软件处理,自动生成报表。监测成果当天提交给业主、监理及其它有关单位。

现场监测人员分析监测数据及累计数据的变化规律,并经监测组负责人审核无误后提交正式报告。如果监测结果超过设计的警戒值即向建设方、监理方发出警报,提请有关部门关注,以便及时决策并采取措施。同时根据相关单位要求提供监测阶段报告,并附带变化曲线汇总图;监测工程结束后一个月内提供监测总结报告。

本工程工作信息流程如下:

项目部准备在现场采用水平仪及经纬仪进行施工过程自我监测。

1、监测项目:支架沉降和水平位移,以及支承地面稳定性沉降观测。

2、测点布设:在 1/2跨位置,每个监测剖面布设二个支撑水平位移监测点、三个支撑沉降观测点。

3、监测频率:模板的沉降测量由专人专职负责。在开始浇筑前测量一次,记录此值并以此值为初始值;在浇筑时,每隔30min测量一次,并与初始值相对比,得出沉降、位移量。

4、变形监测预警值:

梁的支架沉降位移预警值取8mm,沉降位移允许值取10mm;梁的支架水平位移预警值取5mm,水平位移允许值取8mm。

5、注意事项:对焊接钢筋、线锤、标示角钢等应做好保护,并挂好警示牌,防止人为破坏。当沉降量超出预警值时,立即通知作业人员进行疏散,并通知相关部门人员来处理。